Что такое "сектанты"

и чего они хотят?

ПРЕДИСЛОВИЕ

———

Несколько месяцев тому назад мне пришлось

беседовать со Л. Н. Толстым о религиозных движениях в народе и об отношении к этим

движениям, так называемых, образованных людей.

— Отношение их к религиозной жизни народа

— сказал Лев Николаевич — похоже на отношение лакея к своему хозяину, ученому

математику. Хозяин пишет на доске какие-то цифры, буквы, ставит радикалы, знаки

равенства, плюсы, минусы, а лакей смотрит сзади и думают: „как нескладно у него

все это выходит, я напишу куда лучше"... И вот, когда хозяин, решив задачу,

достигнув цели, которую он все время имел в виду, уходит, лакей стирает все

написанное им с доски и сам начинает старательно выводит и буквы, и плюсы, и

радикалы, и цифры. Все это выходит у него много красивее, чем у хозяина, но — не

имеет никакого смысла.

Трудно более метко охарактеризовать

отношение, так называемых, образованных людей к религиозным исканиям народа. Наша

текущая литература самым старательным образом отмечает все споры, ссоры и

расколы всевозможных партий, секций, подсекций и кружков, и то, какими новыми,

только что

—

4 —

привезенными с Запада игрушками тешится наиболее

„передовая" часть интеллигенции, и как выдумал играть по-новому, задом к публике,

на сцене такой-то актер, и о том, какие бывают на свете необыкновенные босяки,

и о том, какие министры нужны, чтобы спасти Россию... Все это считается очень

важным и нужным. На огромное же, все растущее и в глубь, и в ширь,

явление „сектантства", явление, имеющее не только важное, но самое

важное значение в жизни русского народа, никто — кроме искоренителей миссионеров

разве — не обращает никакого внимания, а если и обращает, то мельком, свысока:

все это грубые, жалкие суеверия, а мы, — как лакей математика, — можем сделать

красивее, лучше. Революционная интеллигенция, внимание

которой было в последние года остановлено сильно проявляющимся у

„сектантов" стремлением к коренному переустройству жизни, пытается

завязать сношенья с ними, но опять-таки не для того, чтобы узнать то, к чему

стремится, чего хочет народ, а для того, чтобы обратить его в свою веру,

в веру своей подсекции или фракции, не идет туда, как ручеек к безбрежному морю,

чтобы радостно слиться с ним, а стремится море вместить в узкое, извилистое,

непостоянное русло своих ручейков: все эти люди совершенно забывают, что

определит новые формы, в которые выльется народная жизнь, определит

в конце концов не сбившаяся с толку интеллигенция, не толстые журналы и газеты,

не подсекции, а сам народ, его дух; забывают, главное, то, что движения эти в народном

море вызваны не новой выдумкой, только что переданной по телеграфу из Берлина,

и скоро сменяемой другой выдумкой, из Парижа, но являются могучим, вечным движением

человечества из мрака к свету, медленным, тысячелетним, но безостановочным разгоранием

того огня,

—

5 —

который был принесен Христом и другими светлыми

посланниками Бога на землю, разгоранием, о котором так томился Христос... Народ

тяготится старой жизнью, мертвые формы ее давят его; в лице

наиболее сознательных и культурных, в истинном значении этих слов, представителей

своих, „сектантов", он требует многого, очень многого, — много больше, чем

берлинские мудрецы, много больше, чем составляемые от его имени резолюции, и

совсем не тем путем хочет он — лучшая, наиболее сильная и глубокая часть его, —

достигнуть своих высоких, вечных целей, какой ему навязывают.

Желающим познакомиться ближе с „сектантами"

очень рекомендую прекрасные книги Пругавина „Религиозные отщепенцы" (изд.

Т-ва „Общественная Польза", 1904, 2 р.), Тана „Духоборы в Канаде"

(очерки и рассказы, том V, изд. Н.

Глаголева, 1 р.) и Сулержицкого „В Америку с духоборами" (изд.

„Посредника", 1905, 1 р. 30 к.). Если прибавить к этому

„Очерки русского религиозного разномыслия" проф. А. К. Бороздина, большая

часть которых посвящена, однако, старообрядчеству, брошюру Ольховского „Наварены

в Венгрии и Сербии", его же очень ценные с фактической стороны

(также, как и брошюра о назаренах) очерки о духоборах, печатавшиеся в „Образовании",

то это, кажется, будет все, что появилось в печати о наших „сектантах" за

последние года. Сравните с этим ураган брошюр и книг, появившихся за

последние месяцы, только и посвященных берлинским и всяким другим выдумкам, бесконечным

спорам секций и подсекций всевозможных партий о том, что надо сделать с невежественным,

темным народом, и перетряхиванию жалких лохмотьев западно-европейских

революций!..

—

6 —

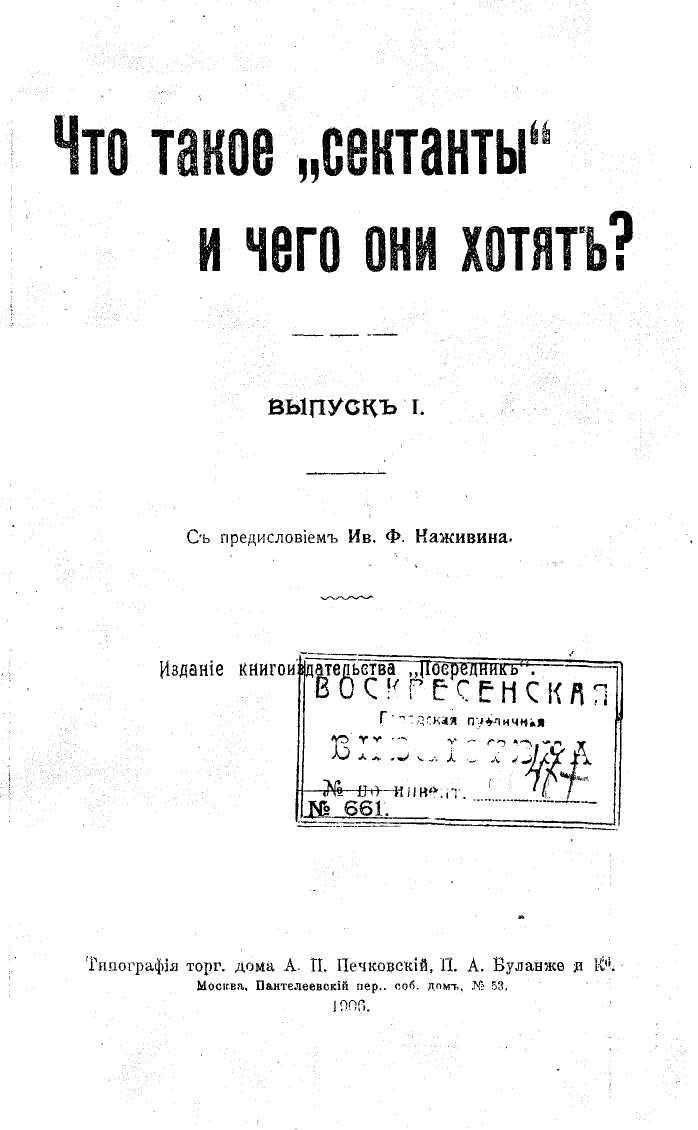

Настоящей серией выпусков, под общим заглавием „Что такое „сектанты" и чего они хотят?"

мы, по мере сил, стараемся пополнить огромный пробел в нашей убогой литературе

о духовной жизни нашего „хозяина", безбрежного моря, питающего всех нас...

Ив. Наживин.

Июль, 1906.

„Наживинка"

———

„НЕ НАШ".

(Из воспоминаний врача о Карийской каторге)

———

О ссыльно-каторжном Егоре

Рожков, из „не наших", я узнал впервые от Ивана Павловича Мельших (старшего

фельдшера каторжного лазарета) вскоре по приезде моем в Кару, в 1872 году.

Недели через полторы, при осмотре шести

каторжных тюрем, я услышал рассказы о том же Рожкове от смотрителей тюрем, в которых,

как оказалось, по-очереди, перебывал Рожков «для исправления», «усмирения»,

«сокращения строптивости», в течение своей трехлетней каторжной жизни.

Наконец, и самому мне лично, — по особому

предписанию, — пришлось увидеть Рожкова, лечить и наблюдать его в лазарете, в течение

около шести месяцев.

Иван Павлович рассказывал:

— Странный, непонятный человек! Сумасшедший,

не сумасшедший, а что-то в нем есть неладное, на других не похожее...

Подумайте: три года его бьют, морят голодом, холодом; били плетьми, пороли

розгами; чего-чего с ним не проделывали, чтобы заставить работать казенную

работу, а он палец о палец не ударит... Так и

—

8 —

по сие время не могут заставить работать. — «Работа не

моя, а твоя; тебе нужна работа — работай, а мне она не нужна... я работать не

буду», — вот и весь его разговор с начальством... Начальству, конечно, обидно

слышать такое от каторжного, да и зазорно перед подчиненными, а главное — пред остальными

каторжными... «Заставим работать!» «Будет работать!..» Да нет, не тут-то

было...

Сначала, как пришел Рожков на каторгу,

бывший заведующий, полковник За — н, испробовал над ним

плети, розги, голод, холод. Не идет Рожков на работу, да и только... Один раз приказал

силою взять, «хоть волоком тащите, а чтобы был на работе... Приеду в разрез,

проверю...»

Разрез, в котором работали каторжные с верхней

тюрьмы, был расположен верстах в четырех от нее. В разрезе снимали поурочно

торф (восемь человек на кубическую сажень торфа) и обнажали золотоносный песок для

промывки. Каторжных летом будят в 4 часа и выгоняют на работу, к пяти. Работа

продолжается до 8½ — 9 ч. вечера. Будят их больше ружейными прикладами,

а то и за бороду тюремный приставник, или смотритель с нар стащит, вот и

разбудит! Очень-то с ними не церемонятся... С верхних нар, что устроены под потолками, над окнами, выгнать бывает труднее:

темно, низко, ползать надо — иной и просидит... Здесь, в каторге,

не говорят: выводить на работу, а «выгонять», — как стадо баранов, — хочешь, не

хочешь — иди! На то каторга... А битвы бывает с ними довольно... Ну, вот

подняли, разбудили в тот день и Рожкова. — Выходи из тюрьмы! На работу иди; в разрез

тебя велено! — кричал смотритель.

— Работа не моя, твоя; мне она не нужна;

ты хочешь — работай!..

Прикладами, толчками, пинками, а больше волоком,

за

— 9 —

руки, за ноги, вытащили его из тюрьмы, через весь

тюремный двор-ограду, за ворота, на улицу, где около ворот собралось выгнанное

из тюрьмы каторжное население, — до 600 человек, и стояло рядами, в четыре

шеренги, окруженное конвоем, с заряженными ружьями, в ожидании счета перед выходом

на работу.

Дотащив волоком Рожкова до начала первой

шеренги, бросили его на землю. Лежит Рожков, не шевелится... Начался и

окончился счет выгоняемым на работу, подали сигнал...

конвой окружил толпу... тронулись!.. Рожков ни с места, так и остался лежачим...

В бешенстве подбежали смотритель, помощник, тюремные приставники, караульный

начальник-урядник — ни с места! Били прикладами, пинками;

за бороду рвали, — лежит, как мертвый... Что тут делать? Время идет, да и

приказ заведующего надо исполнить во чтобы то ни

стало, обещал приехать — удостовериться... Каторжане стоят, посматривают, — что

будет?

Догадались! Принесли носилки, усадили

Рожкова, и каторжные, по очереди, несли его до разреза, версты четыре. Сидел он

смирно и молчал всю дорогу. Донесли и бросили в средине цепи караула, которой

окружается разрез, где производится работа.

Выводимые на работу каторжные,

обыкновенно, берут с собою дневную порцию хлеба — летом 4 фунта, чтобы

перекусить в полдень и выпить чашку кирпичного чаю. В полдень работа

прерывается и дается отдых на полтора часа. Горячую пищу — „баланду" (суп)

— едят раз в сутки, вечером, когда возвращаются с работы. Рожкову было не до хлеба,

когда его выпроваживали из тюрьмы... Четырнадцать часов пролежал он на том месте,

где его бросили, — не ел, не пил. Приезжал полковник З — н удостовериться; ему

один ответ: „Работа не моя, а твоя. Хочешь — работай, мне она не нужна!

Полковник при-

—

10 —

казал тут же дать двадцать плетей. Вытребовали палача

Сашку и отсчитали, избили до полусмерти. — „Пейте мою кровь, ироды, пейте!

подавитесь и сами когда-нибудь!" — Вот его и весь сказ. После работы, избитого, хотели гнать пешком обратно в тюрьму... — „Вы меня

принесли, сам я не шел, — мне не надо итти, вам надо, — вы и несите

обратно!.." — Так и принесли обратно на тех же носилках, да и итти он не

мог, — избит был крепко. Потом посадили его в карцер; в ручные и ножные кандалы

заковали, на хлеб и на воду.

— Однако, он полуумный, сумасшедший

какой-то, господин доктор? Пожалуй, его и бить грешно? — прибавил рассказчик.

— Бог его знает, Иван Павлович, что это

за человек, необходимо близко узнать его и тогда только можно что-нибудь

сказать, да и то едва ли! Одно ясно: невероятное терпение, гигантская сила воли

и душевной энергии... Что-то в нем сидит свое, не чужое, собственной душевной выработки,

за что он готов на истязания, на смерть... А как с ним каторга?

— Каторга? Бог ее знает! Тоже и ту не

скоро разберешь... Слышал я: деньги ему дают на хранение, у кого есть лишний

грош, — не украдет! Смирный, говорят, не ругается; в драку

не лезет... Все молчит больше... Обувь починивает, кому надобность; денег не

берет... В карты не играет, водки не пьет... Каторге что? Ей любо, что нашелся

человек, которого начальство сломить не может; это тоже чего-нибудь значит... „Не

наш" он, — говорят про него...

— Не сердились, не ругались, что заставил

нести себя на носилках?

— На битого каторга

не сердится, г-н доктор! Все битые; а кто не был бит, — побьют!.. Несуразный

человек этот Рожков, да и только. Двадцать лет я с ка-

—

11 —

торгой служу, а такого не видывал и не слыхивал... В лазарете

за два года был один раз; больше в карцере отлеживается...

———

— Анафема, а не человек! вот кто этот „не

наш", — говорил про него смотритель верхней тюрьмы, Одинцов. — Надоел он нам

за эти три года, а все жив, — не околевает! Не развяжет рук... Чорт ему

помогает, должно быть, — не Бог же дал это дьявольское, невероятное терпение...

Издевается, анафема! Стоит перед тобой, как истукан; глазища свои огромные,

черные, уставит; в упор смотрит, как из-под земли смотрит: неловко подчас становится.

Из терпения выведет своими дурацкими ответами: „Работа

не моя, твоя; тебе надо — ты и работай!" — Ну, в зубы ему и закатишь.

Кровь льется, а он все смотрит и смотрит, как выходец с того света! Подлинный

выходец!..

— Смирный какой-то, по

своему, — рассказывал смотритель средней тюрьмы. Другой на его месте и

ножом бы пырнул, — бывало и это! За глотку зубами бы

схватил, а этот только глазищами ворочает, молчит и смотрит. Знаете, доктор,

чего он поговаривает? Ты ему говоришь: „Тебя казна кормит, одевает, обувает, и

ты должен за это работать, казенный хлеб отрабатывать!" А он: — „Казна не

моя, а твоя... Она сама по себе, я сам по себе, — какое мне до нее дело? За что

вы засадили и бьете меня? Я не украл, не убил, не ограбил, не обманывал, не

мошенничал... Я сам по себе, а ты сам по себе... Выпусти! Я прокормлю себя,

воровать не буду... Все здесь ваше, а не мое: вам оно нужно, мне его не надо...

Что не мое, то я делать не буду... Ты сам по себе, я сам по себе, все мы сами

по себе..." — Вот и потолкуй с этим „не нашим", — разведешь руками,

плюнешь да и

— 12 —

отойдешь. Он, этот Рожков, и вправду пришел за

бродяжество: с поселения, в Иркутской губернии, бегал три раза и угодил на пять

лет в каторгу. Откуда он раньше явился на поселение, — не знаю! Его прозвали

„не нашим", потому все говорит „не наше",

„не мое", „твое"... Каторга считает его, пожалуй, тоже не своим, „не

нашим", не подходящим, полуумным, — а уважает.

———

Егор Рожков прибыл на Кару в 1869 году, с

арестантской партией в числе 320 человек.

Управлением Нерчинскими

ссыльно-каторжными наряжена была обычная в таких случаях комиссия из делопроизводителя

управления, карийского полицеймейстера, врача и смотрителя пересыльной тюрьмы,

для приема партии. Прием всякой вновь приходящей партии

каторжных состоял: 1) в детальной проверке казенной одежды, обуви, кандалов,

подкандальников и т. д., числящихся на каждом пришедшем; поверке сроков выдачи,

по особым спискам, прилагавшимся присутственными местами, где производилась в дороге

выдача, к статейному списку; 2) медицинского осмотра для распределения по

работам, по состоянию здоровья, и выделения больных, для изучения, в лазарет;

3) выбор ремесленников, мастеров, сапожников, кузнецов и т. д. для работ в различных

мастерских, и 4) распределение по разрядам сроков каторжных: бессрочных,

долгосрочных, малосрочных — для расселения их по тюрьмам каторги.

В летнее время прием партии производился

вне тюремного здания, даже вне тюремной ограды, по близости тюремных ворот, на

площадке, во избежание смены одежды между пришедшими и содержащимися в тюрьме.

Вызывали по списку, по очереди. Вызываемый подходил к

—

13 —

столу, за которым заседала комиссия, нагруженный своими вещами, и, подходя, обязательно снимал шапку.

— Егор Рожков! — выкликнули по списку.

Отделился из толпы каторжный, выше среднего роста, лет сорока-пяти-семи, с черными,

ввалившимися в орбиты, глазами, черной окладистой бородой и усами; сухощавый,

костистый, с впалыми щеками и немного рябоватый. Подошел Рожков близко к столу,

а шапки не снял.

— Шапку долой, мерзавец!

— закричал на него полицеймейстер.

— Шапка не твоя, а моя, — ровным,

довольно громким голосом проговорил Рожков, — ты хочешь — снимай свою, а я своей не сниму!

Полицеймейстер побледнел; каторжная

партия притихла, как мертвая.

— Что-о-о? Что-о-о ты сказал, мерзавец? Повтори-ка! — вставая со стула, загремел полицеймейстер.

— Шапка не твоя, а моя; ты хочешь — снимай

свою, а я своей не сниму — тем же ровным, громким голосом

проговорил Рожков.

Удар кулаком по лицу свалил Рожкова на

землю, его лицо залилось кровью. Взбесившийся полицеймейстер бил лежачего, пинал, ругался скверными словами.

— Розог! розог! — кричал он неистово, — я

покажу тебе, раз... сын, что значит каторга...

Розги явились и

началась жесточайшая порка... К изумлению всех, истязуемый не просил милосердия,

не молил о пощаде.

— Пей мою кровь, кровопивец, пей! Придет и

на тебя время, издохнешь, собака, — выговаривал, сквозь прорывавшиеся стоны,

Рожков.

Истерзанного, замертво, его бросили в темный

карцер пересыльной тюрьмы.

— 14 —

— Припомню я ему дерзости, — говорил полицеймейстер

взволнованным голосом. — Ему предстоит еще получить двадцать плетей, за побеги

с поселения; приговор должен исполняться здесь, на каторге, вот и бумага об исполнении

в его статейный список вложена...

— Я ему припомню! Плеть не розга, закашляет

со всех сторон!.. — кричал полицеймейстер, не стесняясь партии в 320 человек и

конвоя.

— Терпелив,

анафема, к розгам. Посмотрим, что-то запоет под плетьми.

В статейном списки

Рожкова, действительно, было обозначено: за третий побег с поселения в Иркутской

губернии приговаривается к пяти годам каторжной работы и двадцати ударам плетьми.

Донесли по начальству о дерзости,

нанесенной полицеймейстеру каторжным Рожковым, при исполнении служебных обязанностей.

Вышла резолюция: оставить в карцере, на хлебе и воде. По приведении приговора в

исполнение зачислить в верхне-карийскую тюрьму, с неустанным употреблением в земляные

работы и ни в каком случае не оставлять каторжные (т. е. не назначать на

работы, необходимые в самой тюрьме: каморный староста, баньщик, хлебопек,

парашник и т. д.)

Весть о Рожкове разнесла по тюрьмам та же

партия, в которой он пришел на Кару. Задел за живое дерзкий поступок и всю чиновную

братию, привыкшую к раболепству и полной покорности каторги. Явилось что-то

новое, дикое, небывалое, неслыханное.

— Усмирится! После первых плетей

усмирится! За версту шапку будет ломать, поклоны отвешивать... Таких ли каторга

усмиряла... разбойников из разбойников, душегубов... А

этот кто? Бродяга какой-то! побродяжка! тьфу!

—

15 —

В дико-пьяной чиновничьей жизни Рожков составлял

событие. Канцелярские служители, до чина губернского секретаря (высший чин старшего

по службе, зауряд-хорунжий, зауряд-сотники из писарей), состоявшие на

гражданской службе, чувствовали себя обиженными

небывалою дерзостью.

Три недели, закованный по рукам и ногам,

пролежал Рожков в темном карцере, на хлебе и воде; в лазарет его не клали, а

ходил к нему в карцер, для подачи помощи, фельдшер Иван Павлович.

— Я присутствовал при исполнении

приговора, — рассказывал Иван Павлович. — Арестанты — вся тюрьма — были выгнаны

в ограду в качестве зрителей — для устрашения!

Собралось начальство: полицеймейстер,

смотритель много чиновников пришло, просто полюбопытствовать, чуть не все

собрались. Разговаривают друг с другом, папиросы курят... Пересмеиваются...

Конвой тут с ружьями, палач в стороне, скамейка поставлена по средине ограды,

наклонно к земле... Все ждут... Предчувствовал я, — будет что-то ужасное.

Слышал уже и я, что Рожков отмочил при приходе полицеймейстеру, — тоже

любопытствую. Полицеймейстер маленький, вертлявый,

побагровел от волнения, дожидаясь экзекуции. Привели Рожкова в ручных и ножных кандалах;

шапка на голове... нарочно оставили.

— Шапку долой, мерзавец!

— Шапка не твоя, моя; ты хочешь — снимай свою, а я своей не сниму! — ответил тот громко.

— Ну, г-н доктор, что дальше было, — не

знаю, как и рассказать! все озверели... — «Сашка! рубль на водку!.. два-три! — бей

не на живот, а на смерть... (Сашка был палач)... Запорю самого, если будешь

фальшивить»... Схватили, разложили на скамейку... и н-а-а-ч-а-а-ал же он

—

16 —

бить! мороз по коже, скамейка трясется! Молчит Рожков,

кровь сочится, мясо клочьями висит... — «Кровопийцы! проклятые! подавитесь моей

кровью!» — выговаривает он со стоном... Беда была, г-н доктор: теперь ужасно

вспоминать! А ведь я сотни видел наказаний за двадцать лет. Так и увезли в лазарет

в беспамятстве... Чиновники разошлись; сказывают, и они диву дались, руками

разводили... Да что они? Сашка палач диву дался, — а не то, что чиновники!.. В лазарете

Рожков пролежал очень долго; молчал все больше... молчит и молчит... Доктору,

на расспросы, скажет: «Твое дело, а не мое!» — на том и окончит... Мы, фельдшера,

к нему так, сяк, — нам тоже любопытно! «Твое дело, не мое!» — один у него ответ

был для всех... Так и отстали. Не жаловался ни на что: дадут ему есть — ест! Кажется,

не принеси ему обеда или ужина целую неделю, — просить не будет. Поправляться

начал, похаживать по палате, — все равно! одинаков...

Бывало, — смотришь в дверное окошечко, что он делает? Все равно: лежит или

похаживает. Больным товарищам, отвечает, разговаривает; но его, видимо,

сторонилась и своя-то брата! «С чортом что-ли он знается», — думали про него и... сторонились... Ухаживать

за ним ухаживали больные арестанты: они всегда за

наказанным ухаживают, если могут, конечно. Отлежался; на выписку просится, «место

другому надо опростать, — будет!» Так и выписался...

Потом Рожков пошел по мытарствам, из тюрьмы в тюрьму переводили. Сначала в верхнюю

тюрьму определили, к самому Одинцову: — усмирит! вышколит!.. Ничего поделать не

мог, — а уж он ли не старался! Плети, розги, карцер, холод, голод, — все

испробовал!..

— Работа не моя, твоя; хочешь ты — работай,

а мне она не нужна! — Обидно и смотрителю: все слушаются, все боятся; взгляда

одного боятся! а тут какой-то бродя-

—

17 —

га знать ничего не хочет, да еще „кровопивцем"

обзывает при всех. Пробовал полковник З — н и теперешний заведующий,

Марков, своей властью (им разрешено до двадцати плетей назначать своею

властью) — бить его, неоднократно, — ничего не поделали! Все ту же песню поет и

заведующему: «Работа не моя, твоя!» Бог его знает, как он жив по сие время...

Теперь больше в карцерах сидит, на хлебе и воде, в ручных и ножных кандалах...

В новой тюрьме, у смотрителя Ладыгина, шестой месяц в карцер заперт; так и

сидит по сие время.

———

С понятным любопытством,

а еще более с невольным, в душе, уважением к невероятной выносливости,

железной, непреклонной, гигантской воле, — в силу каких-то сложившихся верований

и убеждений о «вашей» и «нашей» работе, — неизвестного каторжника, подъезжали

мы с Иваном Павловичем на казенной тележке к «новой» тюрьме. Накануне, по донесении

смотрителя Ладыгина управлению ссыльно-каторжными о тяжкой, опасной болезни

Егора Рожкова, я получил предписание: «осмотреть и, если необходимо будет,

положить его в лазарет на излечение». В первые месяцы жизни на Каре, пока я не

знал тюремных порядков и обычаев, Иван Павлович был постоянным моим спутником во

всех служебных поездках по каторге, разбросанной на 30-верстном протяжении по

р. Каре. Бесхитростные рассказы его о прошлой и настоящей карийской жизни, о

каторжных, администрации, горном ведомстве и т. д. были не только занимательны,

но и поучительны для меня... Человек он был простой, без всякого почти общего образования,

с доброй и открытой душой. Нередко он „зашибал", т. е. запивал дня на два,

на три, самое большое на четыре.

—

18 —

Зашибали и все остальные фельдшера лазарета; грешный

человек! — зашибал и я первые пять месяцев пребывания

на Каре... Слишком была необычна и тяжела окружающая обстановка и больно претило

обязательное присутствие, как врача, при кровавых расправах с каторжными по решению

судов, а то и просто без решения, по единоличному назначению заведующего нерчинскими

ссыльно-каторжными — „не более двадцати ударов плетьми"...

Может быть, судьба и простит мне, да и моим сослуживцам, фельдшерам, «зашибание»

— за те муки совести, которые приходилось испытывать при каждой кровавой

расправе!

— Вот и увидите, г-н доктор, Егора

Рожкова, о котором все меня расспрашивали, — заговорил по дороге Иван Павлович,

— каково-то он выглядит? Кажется, месяцев шесть, если не больше, сидит он в одиночке,

на хлебе и воде, да, пожалуй, и закованный по рукам и ногам... Просидеть долгое

время в карцере — добрых плетей стоит!

— Да, интересный человек- этот „не наш".

— Увидите сами и узнаете, что в нем интересного.

Через три четверти часа, мы подъехали к громадному

тюремному зданию новой (нижней) тюрьмы. Тюрьма стояла одиноко, без каких-либо

жилых домов в окружности, — между Нижней Карой и Усть-Карой, — в 5-ти верстах от

первой и 10-ти от последней... Тюрьма была построена,

сравнительно, недавно: лет десять — двенадцать и по новому типу. Фронт ее с окнами,

с железными в них решетками выходил не в ограду, а на улицу. Тюремная ограда начиналась

от крайних ее углов и огораживала только заднюю ее часть, а не все здание. В тюремной

ограде находились арестантская кухня и баня. С левой стороны ограды, саженей на

15 — 20 от нее, был этажный дом, на две половины, с общим

—

19 —

входом посредине, для смотрителя тюрьмы и командующего

сотней офицера. Казачья пешая сотня конвоя помещалась в том же тюремном здании,

в правом крыле, с выходом — крыльцом не в тюремную ограду, а на улицу.

Караульное помещение отделялось от арестантских камер капитальной стеной, без какого-либо

входа из казармы в арестантские помещения.

Мы подъехали к крыльцу смотрительского дома.

Смотритель тюрьмы, канцелярский служитель, А. В. Ладыгин, пожилой, лет 50

человек, невысокого роста, старообразный, сухощавый, с парализованной правой

рукой, встретил нас на крыльце и пригласил в свою квартиру.

— Рожкова изволили приехать

свидетельствовать?

— Да, Рожкова! Вот предписание...

— Знаю, знаю! Я доносил в управление... Плох!

очень плох стал! Побоялся ответственности, как бы не умер... Не ест, не пьет...

Пластом лежит больше недели... Умрет здесь, тогда возись с ним... Неприятности

наживешь...

Канцелярский служака разгильдеевских времен,

обремененный дюжиною детей, по-видимому, не шутя

боялся смерти Рожкова в одиночном карцере, — в неузаконенном месте, и торопил осмотром.

Мы вскоре вышли из квартиры смотрителя и

вчетвером: — нас двое, смотритель и караульный начальник — чрез тюремную

калитку и двор вошли в тюремный корридор. Здание было выстроено покоем и корридор шел, с внутренней

стороны, кругом здания. В конечной части корридора, освещенного одним окном, — в

углу соединения среднего корридора с первым, — были расположены четыре окованные

железом двери, ведущие в карцерные помещения, запертые висячими замками.

Смотритель отворил крайнюю к стене дверь карцера и запах разлагающегося трупа поразил наше обоняние.

В

— 20 —

полной темноте ничего не было видно: слышно было

чье-то хрипение и сопение. Смрад был невыносимый. Принесли зажженную сальную свечку,

и я вошел в карцер. Комната три аршина длины, полтора ширины, направо выходил край

печи, одна на два карцера. Налево во всю длину карцера, нары трех четвертей ширины

свободного пространства между нарами и противоположной стеной три четверти; высота

четыре аршина. Окна не было, в двери — небольшое (с квадратную четверть) отверстие

со стеклом. На полу, у нар, грязная деревянная шайка с экскрементами; пол мокрый,

ослизлый. На нарах хрипел и сопел получеловек, полутруп. Мириады вшей ползали по

лицу, закрытым глазам, по бороде. Лица я не мог разглядеть, да и все остальное

едва видел в темноте, плохо освещаемой свечкой.

— Александр Васильевич! да его вши живого

съели. Вынести его в корридор, в ограду, на свежий воздух!

При помощи каторжных из ближайшей камеры

Рожкова вынесли на свежий воздух.

Синебагровое, раздувшееся лицо, с вывороченными от раздувшихся десен губами; опухшие,

темнобагровые руки и ноги; грязные, изгнившая рубаха, порты и суконные шаровары;

ручные и ножные кандалы; мириады ползающих насекомых — вот что мы увидели при

божьем свете. Гниющая куча хрипела и тяжело дышала.

— В лазарет его сейчас же! Александр Васильевич!

вы его живого сгноили... грешно вам перед Господом будет за такое надругательство,

— невольно вырвалось у меня.

— Я не виноват. Сидел он в карцере по

распоряжению заведующего, я тут не причем! Я донес, когда увидел, что плох становится...

Донес немедля...

— Нужно снять ручные и ножные кандалы. Я,

как

—

21 —

врач, дам вам записку на расковку... Посмотрите, что у

него сделалось с руками и ногами!

Опухшие от цынги руки и ноги не вмещались

в железный ободок оковки, и железо врезалось в распухшее тело. Руки и ноги

побагровели, были все в язвах серо-грязного цвета. Вши копошились около оковки

и ползали по язвам. Немалого труда стоило кузнецу расковать оковы. При

расклепывании долотцо срывалось и резало тело; сочилась кровь. Грязные, изгнившие

рубаха, порты и шаровары составляли все одеяние; ноги были босы. Принесенные из

карцера шапка, шинель, которые служили постелью, подушкой и одеялом, были

пропитаны экскрементами... Вообще, Рожков представлял из себя

разлагающийся труп...

— Принесите новое белье, шапку и халат, а

все это сжечь тотчас же, — распорядился я.

Больного кое-как очистили, переодели и

уложили на солому, настланную в телеге. Мы с Иваном Павловичем тоже уселись в свою

тележку и шагом поехали за больным.

— Иван Павлович! как

по-вашему называется подобное содержание в карцере? — спросил я. — Ведь это уже

беззаконнейшее истязание, а не наказание... Ведь даже во рту вши ползали... Часто

видели вы здесь что-нибудь подобное?

— Однако, плохо дело Рожкова, — ответил Иван

Павлович уклончиво.

Я испытывал прилив негодования и злобы. В

лазарете Рожкова обмыли в ванне и уложили на лазаретную койку.

Представив заведующему исполнительный

рапорт, в котором было описано подробно, в какой обстановке, положении и состоянии

найден больной, — я прибавил,

—

22 —

что подобное содержание должно было признано истязанием.

Ответа или специального приказа по каторге не последовало.

Месяца через два пребывания на лазаретной

кровати, начал вырисовываться человеческий облик Рожкова. У него была высшая

степень цынги: кровоточивые десна безобразно распухли, зубы шатались, по всему

телу были цынготная опухоль и подтеки. Постепенно, однако, все это уступало

усиленному питанию, свежему, по возможности, воздуху, может быть, лечению и

уходу, а по всей вероятности также, — железному складу больного.

Он не стонал, не жаловался, ничего не

просил, как часто делали другие больные; а лежал молча, угрюмо, с закрытыми по

большей части глазами. Затем он стал садиться на кровати, опустив ноги на пол.

При одной из визитаций по лазарету, осмотрев и поговорив с больным, лежавшим рядом

с ним, с правой стороны, — я подошел к кровати Рожкова.

— Что, Егор, лучше себя чувствуешь?

Поправляешься помаленьку?

— Это дело не мое, а твое, — ты на то

доктор! Хочешь смотри, хочешь нет, твое дело! Смотри, коли надобность есть! — И он отвернулся.

— Извини, брат, что спросил тебя о

здоровьи! Верно ты говоришь, на то я и доктор, чтобы не

беспокоить больных понапрасну.

И я отошел к следующему больному. В душе

меня крепко кольнуло от неприветливого ответа и даже в глазах защекотало

что-то. В последующие посещения больных, к Рожкову с расспросами я уже не

обращался. Осмотрев и поговорив с рядом лежавшим больным, останавливаясь у

кровати Рожкова, я спрашивал у дежурного фельдшера:

—

23 —

— Вино, молоко получал? Не жалуется ли на

что? Не мало ли пищи? Съедает ли порцию? — И затем я переходил к следующему

больному, присаживался на кровати, осматривал, расспрашивал.

Так прошло недели две. Рожков начал похаживать,

опираясь на палку, по палате, видимо поправляясь и делаясь бодрее. Пищу ему

переменили — перевели на мясную: молоко и водка остались по-прежнему.

В одно из вечерних посещений, поговорив и

осмотрев рядом лежавшего больного, который тоже поправлялся и поднимался уже с постели,

я, по обыкновению, спросил фельдшера о Рожкове и перешел к следующему, как вдруг

услышал вопросы:

— Что же меня-то обходишь?

Я быстро обернулся к спросившему...

На меня глядели в упор два черные, бездонные глаза, — именно, «как из-под земли»,

и едва уловимые проблески веселости, скорее юмора, легкого подтрунивания — искрились

в них... Лицо было бледно, спокойно, неподвижно.

— Извини, ради Бога! Но ведь ты не

любишь, когда тебя расспрашивают...

— Не любишь и любишь само по себе...

— Поправляешься, Егор? Каков твой аппетит,

сон? Не нужно ли прибавить чего к порции?

— Спасибо! Похаживаю... Прибавлять ничего

не надо... Будет! Водку убери!

— Очень рад! очень рад! Поправляйся...

поправляйся... плох ты был... Поправляйся... — я говорил бессвязно;

до того неожидан был для меня этот первый человеческий разговор с Рожковым,

начатый вдобавок им самим. — Присесть на кровать можно?

— Садись! Чего спрашивать? Кровать не моя,

твоя...

— Не моя

кровать, Егор, казенная.

— Все равно!

садись!

—

24 —

Я осмотрел его подробно; выслушал и

выстукал в первый раз с тех пор, как он стал относиться сознательно и разумно к

окружающему. Все было в порядке и выздоровление было

несомненно.

— Отлично, Егор! Здоров будешь! Верно тебе говорю...

— Здоров? Ну и ладно!

На этом мы и расстались в тот вечер.

В моей серенькой, одинокой, угрюмой и

однообразной жизни вечер этот показался очень хорошим. Возвратившись в свою

несуразную комнату с железной решеткой в окне, я не замечал ее убогости и

неприглядности. Чем-то особым повеяло на меня от этого маленького эпизода,

человеческим и добрым.

Собрались сослуживцы-фельдшера: Мельших,

Морозов, Шатель, Долинин и Васильев, и все дивились, что Рожков заговорил, сам начавши разговор.

Один из фельдшеров, впрочем, подыскал объяснение:

— Извините, г-н доктор, — сказал он, — но

ведь и вас каторга считает юродивым, блаженным... Не взыщите: не я выдумал,

слышал много раз...

— Пусть считают, как хотят, — подумал я...

— Ну что-ж, пусть юродивый, только бы в одну кучу не

складывали с остальными...

С больными, в палате, Рожков в разговоры

почти не вступал и держался одиноко... Лежит, бывало, целыми днями на кровати,

на спине, заложивши обе руки под голову, — и смотрит в потолок. Но со мной

после этого первого случая стал разговаривать. Правда, он был все-таки очень

сдержан, сам разговора не начинал, на вопросы отвечал неохотно, с большим раздумьем;

подчас, пожалуй, пренебрежительно: «отвяжись,

—

25 —

дескать, что вяжешься». Бывало и вовсе не ответит на

вопрос.

И все-таки современен мне

удалось, до известной степени, схватить сущность его взглядов, определявших

его поведение.

— Я сам по себе, ты сам

по себе, то есть я живу по своему, как сам хочу; как думаю, так и живу, а не

как прикажет кто-либо другой, посторонние — не я. Живу не по приказу, не по указу... Сам Бог повелел так

жить людям издревле... раститеся и множитеся и наполняйте землю, повелел Он...

Не повелел Он поклоняться, подчиняться другому, себе подобному, равному... Всякий

сам по себе живи! Так жили долго древние люди... Потом пошли указы и приказы

Моисеевы: живи, делай вот так, как он хочет... А я не хочу, и не буду по

приказу его, он такой же, как я, — один Бог сотворил! Я хочу сам по себе; воли

ему не дано указывать мне... Я вольный душою и телом: живу, как думаю, делаю,

что желаю... Ты вот наемник, — не делаешь «сам по себе», а что тебе прикажут...

Я знаю: чуть не плачешь, когда видишь, как бьют человека плетьми, — а все-таки

идешь... Я бы не пошел! Выходишь ты наемник, — не сам по себе... Больных лечишь,

убиваешься, — а какой толк? Вылечишь — в тюрьму

усылаешь и опять лечишь... Не правильно это! Доброты мало: надо делать так, как

думаешь... Я не ваш, и ты не наш... Убить, ограбить, украсть, обмануть,

оклеветать — грех! Другому вред, другой жить хочет, — всем места

хватит!.. всякий сам по себе живи! Я не обманываю: говорю, делаю, что

думаю, — вреда никому нет! Шапка не твоя — моя, — хочу

сниму, хочу нет, — моя воля! Другой тоже сам по себе, — как думает, так и

делай, его воля — снимать или не снимать... Для другого худа

или вреда в моей шапке нет... Им надо по-своему, мне по-своему... Вреда бы не

было от

— 26 —

этого!.. Им надо золото, мне не надо; им надо деньги,

мне не надо, — вреда от этого нет никому... Им надо подати, паспорты, — мне и их

не надо... Им надо работу, — работа не моя, — пусть они и работают... что им надо,

— мне не надо, — кому тут вред? Они заперли меня под замок, бьют, заковали, — их

сила. А все-таки они сами по себе, а я сам по себе... Моего

им не отдавал и не отдам... Я не убегу от тебя или от караульного — вам вред сделаю,

вреда не надо... Ждать буду, когда срок окончится, — уйду без вреда! Жена есть,

дети — они там, далеко!.. На что тебе? Они сами по себе... Все мы сами по

себе...

На шестом месяце поступления в лазарет,

Рожков выписался по собственному желанию. Я уговаривал его отдохнуть еще,

окрепнуть; но он отказался наотрез.

— Выпользовался; здоров; чего буду

валандаться? Другому место загораживать? Спасибо за

труды!

Подействовала ли продолжительная,

тяжкая болезнь Рожкова или рапорт мой, с описанием ужасного состояния, в котором

он находился при медицинском осмотре в карцере, или что-либо другое, — только

его в карцер не посадили, в работу идти не неволили, а поместили в общую арестантскую

камеру Средне-Карийской тюрьмы, заковав, однако, в ручные и ножные кандалы.

Как малосрочный каторжный — бродяга, осужденный на пять лет, он окончил уже срок испытания

и должен бы быть переведен в разряд исправляющихся, с правом жить вне тюрьмы и

с обязательством выходить на все работы, до окончания срока. Но в виду упорства

и нежелания работать, его содержали постоянно в тюрьме и не аттестовали

достойным перевода в другие разряды. В течение последующего, — 1873 года, — жизнь

Рожкова была, сравнительно, более легкой: на него, как говорится, махнули рукой

и оставили в покое — в ручных и нож-

—

27 —

ных кандалах, в общей

арестантской камере. Да и смотритель Средне-Карской тюрьмы, Д. И. Барила, был человек

более гуманный, толковый и понимающий.

Много раз, после выздоровления Рожкова,

приходилось видеть его, посещая тюрьмы по обязанности службы.

Он смотрел, по-прежнему, угрюмо и на

вопросы отвечал нехотя, если я был один, или совершенно не отвечал, когда я

входил со смотрителем или караульным начальником.

Сидит, бывало, на нарах, в своей

неизменной, истасканной шапке на голове и при входе начальства не подымается и не снимает шапку.

В приезд на Кару его императорского высочества,

великого князя Алексея Александровича, в июне месяце 1873 г., Рожкова упрятали

с глаз, чтобы не нажить каких-либо неприятностей при случайной встрече высокого

посетителя с неисправимым каторжным. По отъезде его высочества, Рожкова опять

поместили в общую камеру, не снимая оков...

В конце того же 1873 г., карийская

тюремная администрация, с полковником Марковым во главе, почти поголовно была

отдана под суд за воровство и грабительство и хищения, последствием которых явились

одновременно эпидемии цинги и сыпного тифа, унесшие в могилу до 800 человек. По

суду, полковник Марков был лишен всех прав состояния и сослан в Якутскую

область на поселение.

В сентябре 1873 г. прибыл на Кару новый

начальник, подполковник В. О. Кононович. Глубоко честный, гуманный и

образованный человек, редкое явление в сибирской чиновничьей среде. Каторга

увидела новые, небывалые порядки.

Узнав подробно обстоятельства каторжной

жизни Рожкова, новый начальник повидал его в тюрьме; получил

—

28 —

те же ответы, как получили и другие спрашивавшие;

приказал расковать и содержать на общем основании, не приневоливая к работе.

В 1874 г. окончился пятилетний срок каторжных

работ Рожкову и он были уволен на поселение, с причислением

в одну из волостей Забайкалья.

В 1892 г., состоя на службе в г. Чите,

совершенно случайно узнал я о смерти Егора Рожкова, „дедушки Егорушки из не наших", как его мне рекомендовали. Рожков умер в той же

Чите, в 1885 г., сгорбленным, седым, дряхлым с виду стариком, проживая с товарищем

поселенцем у вдовы чиновницы Н — ой, в ее небольшой отдельной кухонке.

Занимался Рожков, — по рассказам хозяйки,

— клеением коробочек, выливанием из олова крестиков, колечек, плел он также

корзинки и продавал все это на базаре, чем и питался. Старик страстно любил детей

и постоянно покупал им лакомства на последние свои крохи.

Дети так и обращались к нему: «Дедушка

Егорушка не наш, дай конфеточку!»

— Дам, дитятки, дам родные, — много дам!

вот только сработаю крестики и продам на базаре! — утешал старик детишек шамкающим

голосом.

— Хороший, тихий старик был Егорушка, — рассказывала

хозяйка. — Долгонько прожил в моей кухонке, на отделе,

— жил с товарищем. Плату вносил исправно. Все сидит, бывало,

дома, ковыряет чего-нибудь; коробочки клеит; крестики, колечки выливает, — большой

искусник был выливать, покойный! Ребята сидят с ним, смотрят на работу.

Ребята его очень любили; баловник был большой, да и ласковый для них. «Дитятко

родимое! да дитятко родимое»! А ребята, известно, и лезут на ласку. Вижу, надоедают

ему, прикрикнешь, а он ничего, еще

—

29 —

больше ласкает их. Чудной старик был! Попов не любил;

чиновников тоже... С взрослыми мало разговаривал, все с ребятами... Водки не

пил, табаку не курил... Убогой он был: все кашлял; кровью харкал... худой был как

скелет. В больницу не шел: — «Не надо! Другим нужнее!» Товарищ его все настаивал,

чтобы он исповедался и причастился: «Не надо! — говорит» — и так место

найдется!» Откуда он появился, не знаю, а умер, хлопот наделал!.. Была у нас тогда

простота в Чите: билетов, паспортов хозяева не спрашивали, нанял — живи, благо смирный, да не озорной. Так он и жил у меня, никому не мешал,

работал по-своему. Умер скропостижно; встал, пошатнулся; оперся рукой на девочку,

тоже жиличку, лет десяти, — та испугалась, закричала... Было это в четверг, на

последней неделе Великого поста; белили тогда у нас в доме... Оперся на девочку,

охнул; потом на ленивку оперся — и дух вон! Хлопот было много! Оказался беспаспортным;

товарищ его с билетом, а у него билета не было. „Не наш" и правду оказался...

Я думала его в шутку ребята не нашим дразнили... Вот тебе

и Егорушка дедушка!.. Дай Бог здоровья полицеймейстеру Попрядухину; добрый был человек:

погуторил, погуторил, да и устроил подписку, чтобы схоронить дедушку Егорушку,

— медного расколотого гроша после его не осталось... Так и похоронили!..

Ребята, те убивались по нем, плакали: — «Нет дедушки Егорушки,

— умер. Наш был дедушка, а не ваш!»

В. Кокосов.

———

Как-то в летний день я возвращался из Петербурга

по Балтийской железной дороге на дачу. Ехал я в вагоне III класса, битком набитом преимущественно публикой

серой, не дачной; были тут подгородные мужики, солдаты, прислуга, приказчики,

из интеллигентов было только двое студентов, сидевших у самого входа в вагон.

Разговор завязался довольно скоро и, так как он коснулся всех тогда волновавшего

столкновения на Кушке, то в нем приняли участие почти все пассажиры. Толкуя о

причинах столкновения наших войск с афганцами, участники беседы единогласно

осуждали «англичанку», которая, по газетным известиям, своими интригами подняла

против нас азиатов. Некоторые особенно возмущались тем, что «англичанка» так нехорошо

поступает, хотя она «нам родная»... Вдруг среди этих довольно однотонных толков

раздался совершенно неожиданно голос в пользу «англичанки»:

— Нет, господа, неправильно вы говорите:

«англичанка» против нас почти что совсем не виновата.

— Как так не виновата? А кто же виноват по-вашему? Уж не мы ли сами виноваты, что на нас напали?

С этими вопросами со всех сторон обратились

к человеку, помещавшемуся в углу и решившемуся защищать «англичанку». По

наружности этот человек ничем особенно не выдавался: лет пятидесяти, одетый в

—

31 —

теплое пальто и фуражку, он походил на мелкого торговца;

выражение лица было какое-то вялое, флегматичное, но эта вялость совсем стушевалась,

когда он заговорил, и видно было, что вмешался он в разговор потому, что был задет

за живое его содержанием.

— И мы не виноваты, — отвечал он своим оппонентам,

— да и «англичанка» ничего дурного не сделала. Она, правда, нам родная и любит нас.

Да и не может иначе быть, потому что царская сестра замужем за ее сыном. Она

всегда рада с нашим государем быть заодно, да мешают ей ихние

английские господа. Взяли они себе всю силу в государстве, да и делают, что

хотят. Как понадобятся англичанке деньги, они ей не дают. Вот и приходится ей,

бедной, их во всем слушаться.

Такое объяснение конституционных отношений

вызвало в слушателях симпатии к королеве и негодование против английских господ,

которые идут против нас. С этой темы разговор незаметно перешел вообще на

иностранцев: стали говорить, что иностранцы сильно вредят русским, и не только

в международных отношениях, но и в домашних наших делах: немцы, англичане, жиды притесняют нас, захватили всю торговлю. Русские все

беднеют, а на их счет наживаются немцы и жиды, и

некоторые из собеседников приходили к весьма решительным заключениям относительно

немцев и жидов: их надо бить, выгнать из России, в крайнем случае — отнять у

них некоторые права. В самый разгар этих человеконенавистнических заявлений

снова послышался протест из того же угла.

— Нет, и это вы неправильно говорите! Нельзя

немцев и евреев гнать, бить и притеснять!

— Да что же это вы всех защищаете? Разве

они-то нас не притесняют? Разве легко нам жить с ними? Пусть уходят, откуда пришли!

—

32 —

— Ишь вы! пусть

уходят!.. Да куда же им итти-то? Ведь если они к нам пришли, значит, им дома есть

нечего, и их пожалеть надо, а не бить и притеснять.

— Тоже жалеть! Да из чего жалеть, когда

самим нам есть нечего?

— Нехорошо, что вы говорите. Жалеть человека

всегда надо, — так нам Христос велел. Если других не пожалеем, и нас никто жалеть

не станет, и всем будет худо. Надобно жить всем по любви и другим помогать.

— Да как же помогать, коли

сами бедны?

— Нет, не бедны мы, и земли и всякого богатства

Бог нам много дает, и пусть все к нам приходят, пусть пользуются. Так Богу

угодно, и нам всем будет лучше, как по-братски заживем и с немцами, и с жидами. И жид ведь тоже человек, и нельзя

жида бить, как это два года тому назад было. И ему помочь надо! И наши бывают такие, что хуже всякого жида; не даром пословица

говорится: не тот жид, кто еврей, а тот жид, кто жид.

— Послушайте, ведь вы же знаете, что немцы

нас на работе притесняют, что немцы везде хорошие места заняли, что жиды из нас

все богатство вытянули, что из-за них мы стали совсем почти

нищими.

— Правда, знаю, что и они нас притесняют,

да не так уж сильно, как вы говорите. А что притесняют, так это, пожалуй, для

нас и хорошо. Вот я вам к примеру расскажу, как со

мною было. Был я при государе императоре Николай Павловиче в кантонистах. Строгие

у нас тогда порядки были: за всякую мелочь иной раз очень тяжело отвечать

приходилось. Не то, что днем, а и ночью порядок соблюдать требовалось: на спине

не лежи, не раскидывайся, лежи, как полагается. Вот, как я поступил, так приучиться

к порядку очень было труд-

—

33 —

но. Спасибо, старший брат со мною был, он мне помогал.

Бывало, днем зазеваешься, а он ничего не говорит, только кольнет в бок булавкой,

— ну, и опомнишься, придешь в порядок. Да и ночью он смотрел: как заметит, что

сплю не по правилам, сейчас в бок булавкой, — ну, и придешь опять в порядок.

Так-то он меня два года учил, покамест не стал я все

делать по положению, покамест не пришел в порядок совсем. Вот таким манером и

немцы с жидами нас колят затем, чтобы мы в порядок приходили.

Уж это от Бога так устроено, чтобы все человеку было на пользу. Кажется вам,

что они вас притесняют, а они вам же добро делают, вам помогают, чтобы в порядке

были.

— Что же, по-вашему, пожалуй, выйдет, что

и то хорошо, когда на нас враги нападают?

— Не совсем это, конечно, хорошо, а тоже

ведь надо подумать, что и в этом, может, что хорошее найдется. Ведь все же это

от Бога, а Бог ничего нехорошего сделать не может. Бог добр, Он об нас всегда

думает!

— Да все-таки

какая же нам польза от того, что на нас враги нападают?

— А вот послушайте, как я думаю, какая будет

польза. Ведь теперь повсюду войны и всякое несогласие, и это нехорошо, потому

что много людей убивается. Нужно, чтобы везде было

обоюдное согласие. А как это устроить? Когда же будет такое обоюдное согласие? Для

того, чтобы это согласие народилось, нужно, чтобы

каждый народ взялся, чтобы он был побежден, покорился бы под власть врагов. И

все народы возьмутся, да и Россия возьмется, — без этого нельзя. Только не

надолго Россия возьмется, всего на полчаса, а потом и встанет, и устроит

обоюдное согласие.

На этом разговор оборвался, так как мы под-

—

34 —

ехали к станции. Уходя, я спросил нашего оригинального

идеалиста, кто он; — оказалось, что его зовут Петром Васильевичем Таскиным, а

по ремеслу он сапожник, и по железной дороге ему приходится ездить довольно

часто, так как он отвозит заказы в Петербург, в большой магазин, для которого постоянно

работает.

Человек этот меня заинтересовал до

крайности, в его речах слышались мне и весьма распространенные в то время мессианистические

идеи о высоком призвании России, высказывавшиеся Ф. М. Достоевским, и христианский

идеализм народных рассказов гр. Л. Н. Толстого, и, пожалуй, даже до некоторой

степени учение о непротивлении злу. Но откуда же у этого старика из кантонистов

все эти идеи? Неужели он знаком с произведениями Достоевского и гр. Толстого?

Если нет, то не является ли он представителем какой-нибудь новой, неизвестной

еще секты? Любопытство мое было сильно возбуждено, но найти разрешение этих вопросов

я долго не мог... Но вот более месяца спустя после описанной беседы, садясь в вагон,

я очутился против хорошо запомнившейся мне физиономии Петра Васильевича.

Поздоровался я с ним, — он меня не узнал сразу,

но потом мы разговорились, и напомнив ему его рассуждения

об иностранцах и о войнах, я спросил его, не читал ли он Достоевского или

Толстого. Оказалось, что Достоевского он совсем не знает, никогда о нем не слыхал, а из сочинений гр. Толстого читал один лишь рассказ «Чем

люди живы?», да и тот не особенно хорошо сохранился в его памяти.

— Откуда же у вас такие мысли? — спросил я.

— Как откуда? Очень просто. Разве в Писании

всего этого нет? Зачем же и Христос приходил на землю? Ведь Он учил нас, что мы

должны любить друг друга, что мы все друг другу братья. И немец мне брат, да

—

35 —

и еврей, хотя он во Христа и не верует. Будем мы его

любить, как брата, и он станет таким же христианином, как и мы.

— Однако, Петр Васильевич, ведь не все же

христиане так думают, как вы? Вы православный или старообрядец?

— Вот, когда меня так спрашивают, право,

не понимаю, о чем говорят. Что значит «православный»? Если это такой человек,

который верует в то, чему учил Христос, так я, конечно, православный; а если

еще к Христову учению что прибавляется, так это для меня ничего не стоит. Старообрядцем

я никогда не был и не буду. Не все ли равно Богу, как я буду креститься, двумя

пальцами или тремя? Да нужно ли Богу, чтобы я как-нибудь крестился? Не все ли

равно, читаю ли я молитвы по-православному или по-старообрядчески, или молюсь

совсем по-своему?

— Петр Васильевич, знаете ли вы пашковцев?

Не соглашаетесь ли вы с ними?

— Вот что я вам скажу, если уж вам так хочется

знать, к какому я принадлежу согласию. Я — сам посева, верую так, как сказано в

Священном Писании, как учил нас Христос, и никаких прибавок знать не хочу. Много

перевидал я разных вер, толковал я и со нашими попами,

и с старообрядцами, с поповцами, и со всякими беспоповцами, и пашковцев знаю, и

духоборцев видел, и у немцев об их вере спрашивал. Толковал я и с господами,

которые совсем в Бога не верят, и евреев расспрашивал, как они верят, и татар...

И ни у кого-то нет настоящей, полной правды. У всех есть немножко правды, все верят

в то, что говорил Христос, и евреи и татары в это верят, — а только все своего прибавляют. Иные прибавляют такое, что от него ни

худо, ни хорошо не делается; а иное бывает

—

36 —

совсем вредное. Как быть, с попами или без попов, — от этого вера не

портится; все равно для христианства и как молиться, в землю кланяться или же в

пояс. Тоже для веры это ничего. А вот большой вред для веры, когда все начинают

враждовать между собой, из-за всякой мелочи друг друга клянут, друг друга знать

не хотят, а еще и притесняют одни других, как только им сила в руки попадет.

Все это от антихриста и от диавола.

— Значит, вы и сами клянете тех, кто не по-вашему, если говорите, что их взгляды от антихриста и

диавола.

— А совсем нет! Как же вы плохо меня понимаете!

— Да как же вас понимать?

— А вот как! Диавол-то ведь не с рожками,

и не живой какой бес, на самом деле он не существует, да и антихриста нет,

чтобы он был в роде какого-нибудь человека. Это надо

понимать совсем духовно: и диавол, и антихрист есть в каждом

человек, и в вас есть, и во мне. И каждый человек со своим диаволом и

антихристом должен бороться, да и борется всегда, потому что если перестать с ним бороться, так сейчас же и погибнешь. А

бороться надо христианским духом. Надо всех любить, надо помнить, как сказано в

Писании: «несть эллин, ни иудей..., но всяческая и о

всех Господь». Верно, Господь о всех заботится, Он и

для немца, и для еврея, и для православного, и для старообрядца один и тот же.

Всех Он любит одинаково, хочет, чтобы все друг друга любили, и печалится, если

люди по пустякам между собою ссорятся, если из-за двух или трех перстов одни других

проклинают, одни на других и смотреть не хотят. Для Бога никаких еретиков нет.

Если человек исполняет верно две заповеди Христовы, он

все делает, что только нужно.

—

37 —

— Ну, а как вы сами относитесь к тем,

которые думают не по-вашему?

— Да как? жалею их, что ошибаются, стараюсь

им растолковать настоящую христианскую правду, а люблю их всех одинаково.

— А как же их заставить верить правильно?

— Что это вы говорите! Как же можно кого-нибудь

заставить верить? Силой никого к вере не приведете. Если и скажет кто-нибудь от

страха, что поверил по-вашему, так разве это будет правда?

Нет, в таком человеке диавол говорит. Вы сами в нем вызвали диавола и

антихриста, и они „лжу глаголят". Нет, силой вы людей не к вере приведете,

а только в тяжкий соблазн введете. Большой грех творит, кто хочет заставить

других веровать по-своему.

— Ну, а если люди упорствуют в заблуждении?

— Ну, а позвольте вас спросить, кто по-вашему будет сильнее, диавол или Христос?

— Конечно, Христос.

— Ну, то-то же! И как же вы после этого

не сообразите, что упорствует человек от сидящего в нем диавола с антихристом? И,

конечно, обоих их Христос должен победить. Только если вы с ними хотите

бороться, так и идите на борьбу с Христом вместе, а не с диаволом; значит, к упорствующему

человеку идите с любовью, с христианским духом, а не с силою, с диавольским духом.

Неужели вы думаете, что христианский дух не победит? Нет, только христианский дух

и победит, а когда эта победа будет, тогда и будет едино стадо и един пастырь,

будет всяческая и о всех Господь. И немцы, и татары, и

евреи, и православные, и поповцы, и беспоповцы, и пашковцы перестанут проклинать

друг друга из-за пустяков, полюбят друг друга, скажут: „друг друга обымем"

и будут все любить одного Бога.

—

38 —

На этом кончилась наша беседа, мы вскоре

расстались, а после мне уже не приходилось встречаться с этим интереснейшим

идеалистом, с этим человеком, который выработал удивительно стройное

миросозерцание „сам по себе".

Проф. А.К.Бороздин

История одной русской секты

I.

Уже более года тому назад я получил

письмо, из которого привожу следующую существенную выдержку:

«Осмеливаемся беспокоить вас оказать вашу

искреннюю любовь и сожаление к двум страдальцам, которые невинно страдают:

первый — Кондрат Алексеевич Малеванный, который одарен Духом Святым возвещать

новую и святую жизнь во Христе Иисусе и который и

увещевал и говорил только одни святые дела, открывая всякому человеку правду и

мир и любовь Божию, так что в нем не было никакого недостатка, а только была

любовь и истина. Он, бывший мещанин Киевской губернии, города

Таращи, совершенно напрасно страдает около десяти годов. Второй —

крестьянин Казанской губернии, Степан Чекмарев. Они оба посажены в городе

Казани в большом каменном доме, доме умалишенных, или же душевно-больных,

с которыми начальство поступает не по-человечески, а по-зверски. На свидание не

допускают никого, даже и родных, и писем никаких не допускают и

вспомоществований на подкрепление плоти не допускают. Мы с

своей стороны ничего не можем содействовать, потому что наши слезы никуда не

принимаются...»

Крайне сожалею, что разные сложные

обстоятельства моей жизни не позволили мне тотчас же дать ход этому делу.

—

40 —

Не в оправдание, а в объяснение этой

допущенной мною отсрочки, скажу, что желание написать об этом сколько-нибудь

основательную статью заставило меня начать собирать необходимые сведения, вести

переписку и потому отложить на время исполнение этой просьбы. В течение этого

времени в заграничной и русской печати появились помимо меня некоторые сведения

о заключении Малеванного, так что первая цель публичности была уже достигнута. Наконец, теперь мне удалось устранить некоторые препятствия личной

жизни и взяться за перо с одним утешением, что «лучше поздно, чем никогда»

исполнить долг своей совести, сказать сердечное слово защиты за одну из

многочисленных жертв церковно-государственного порядка и русского общественного

равнодушия к одному из самых сильных прогрессивных явлений народной жизни, к

религиозному движению, так называемому сектантству.

Имя Кондратия Малеванного мне было

знакомо уже давно. Я слышал о волнениях в Киевской губернии, произведенных

проповедью этого человека, слышал несколько рассказов о сильном влиянии

личности его, слышал о признании его и его единомышленников, ученым психиатром

Сикорским, сумасшедшими и, к сожалению, не мог тогда подробно ознакомиться с

этим делом.

Недавно, то есть уже

более 10 лет после появления Малеванщины, я снова услышал это имя в связи с

новыми явлениями сектантской жизни, и оно снова возбудило во мне интерес к этим

людям, и я ждал только случая, чтобы познакомиться ближе с ними и разъяснить

себе многие темные стороны этого явления, как мне казалось, умышленно

затемняемого правительством и церковью. Вышеприведенное письмо натолкнуло меня на изучение этого вопроса, и

вот что мне удалось узнать.

—

41 —

II.

Явление Малеванщины не новое в истории

русского народа. Насколько позволяют проникать исторические записи в эту темную

область истории, в жизнь русского народа, мы видим везде народных учителей —

праведников, проповедников новой веры, большей частью запечатлевших

мученической кончиной свою проповедь.

И потому мы не можем описывать

Малеванщину, как явление необычайное, случайное и болезненное, а напротив, как

вполне естественное проявление духовного развития русского народа, хранящего в

недрах своих такие могучие духовные силы, о которых сильные и мудрые мира сего

имеют лишь слабое и превратное понятие.

Исследователи сектантства любят искать

причину возникновения его в иноземном влиянии, в экономических бедствиях, в

политическом угнетении и других внешних влияниях, обходя всеми способами

внутреннее, простое основание этого явления, стремление к свободе человеческого

духа, тем самым обреченного на борьбу света с тьмою.

Борьба бывает двух

родов: борьба разрушающая, уничтожающая, отрицательная, борьба смерти, насилия,

лжи и тьмы, и бывает другая борьба, борьба творящая, положительная,

восстановляющая, борьба жизни, правды и света.

Росток зерна, просыпаясь к жизни,

разрывает окружающие его оболочки, скорлупу или шелуху зерна, и эти разрушенные

части сгнивают, а росток поднимается к свету и развивается в роскошное

растение. Так совершается всякая жизнь.

Но неразумные люди, видя разрушенные

оболочки ростка и не замечая таинственной творческой силы произрастающего

зерна, вообразили себе, что они могут сами начать разрушение и этим ускорить

рост жизни, но ра-

—

42 —

зорвав грубыми руками оболочки зерна, люди обнажают

еще не готовый росток жизни и убивают его.

Так губят люди жизнь, предаваясь

разрушительной деятельности, на нее направляя силы своего разума, забывая, что

для того, чтобы сохранить жизнь и возрастить ее, нужно вложить в нее все силы

своего духа и предоставить разрушительное действие времени, которое исполнит

это когда нужно. И это разрушение и уничтожение

ненужных частей прошлой жизни, являющееся только как неизбежное последствие

рождения к новой жизни, будет вполне законно, то есть разумно.

Положительная борьба, дающая благо

человеку, ведущему ее, и всему миру, есть ни что иное, как непрерывное, никем

не слышимое развитие творческой силы жизни. А люди, принимая за жизнь

неизбежные разрушительные последствия деятельности творческой силы, с

ожесточением предаются такого рода борьбе, начинают служить насилию и обману, и

последствия этой борьбы бывают ужасны.

Но «свет во тьме светит

и тьма не может его объять». И потому борьба творящая победила борьбу

разрушающую.

Еще древние народы Востока ожидали

избавителя Мессию, и пророки так возвещали пришествие его:

«Се отрок Мой, которого Я избрал,

возлюбленный Мой, которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на него, и

возвестит народам суд. Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на

улицах голоса Его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не

угасит, доколе не доставит суду победы. И на Его будут уповать народы» (Мф. 12,

18—21)

В борьбе, ведомой такими руководителями,

есть два характерные признаки: первый признак — это необычайная жизненная сила

движений, вызванных подобной борьбой,

—

43 —

и признание народом праведности подобной борьбы и

божественного происхождения ее вождей. Другой характерный признак — это

презрение так называемого высшего общества, правящего, ученого и вообще

угнетающего общества к такого

рода борьбе и вызываемому ею движению в народе.

Вот к такого-то рода борьбе положительной и относится русское сектантское

движение, за немногими исключениями, как всегда лишь подтверждающими общее

правило и которым легко найти естественные причины.

Не вдаваясь в этом нашем кратком очерке в

подробную историю русского сектантства и раскола, мы скажем вкратце, что ко второй

половине прошлого столетия в так называемой «православной России» можно было

заметить следующие большие, народные, многомиллионные группы, ничего не имеющие

общего с православной церковью:

На северо-востоке преобладает сектантство

староверческое, раскол, которое своим могучим вековым самоотверженным и большей

частью пассивным сопротивлением церкви и государству отвоевало себе свою

веру, свое гражданское устройство, конечно, купив все это ценою

многочисленных и мучительных жертв.

На юго-востоке распространены различного

рода молоканские толки, в начале прошлого столетия

выделившие от себя ветвь духоборчества, хлыстовства и других. На юго-западе

распространены различные толки Штунды, уже само название которой указывает на возможность некоторого иноземного

влияния.

Северо-запад России занят, как известно,

инородцами, большей частью неправославными, и отделяется от юго-западной

сектантской Руси большим пространством католической Польши и Литвы, с большой

примесью иудеев.

Более православный центр России исповедует отжив-

—

44 —

шую, грубо-суеверную, примененную к потребностям

русского государства, византийскую религию, т. е. в сущности

не исповедует никакой религии. Нет сомнения, что и эта часть русского народа

исповедует свою особую религию, дающую ей силу и смысл жизни, но она не

вылилась еще в определенные формы и прикрывается православием. Без веры жить

нельзя. Вера дает человеку необходимую ему духовную свободу, более необходимую

для его души, чем чистый воздух для тела, и ту твердость и ясность в борьбе с

внешними условиями, без которых жизнь человека или прекращается, или принимает

вид жалкого растительного прозябания, на какой бы ступени общественной лестницы

ни находился человек.

Вот к этой-то духовной свободе, даваемой

познанием истины о смысле жизни, о назначении человека и о его отношении к

бесконечному миру и окружающим его людям, и стремится русский народ в лице

лучших своих представителей и становится так называемым сектантом.

В этой борьбе за свободу можно различить

три ступени постижения истины и соответственно этим ступеням можно указать на

три главные группы сектантства.

Человек просыпается в своем сознании и

неудержимо ищет духовной свободы. Если это стремление к свободе превышает силы

его разума, то он погибает в этой борьбе за свободу, или жизнь его принимает

уродливую форму.

Если он ослабевает в этой борьбе, устает

и решается на отдых, но не возвращается назад, то он становится членом более

свободной организации, удовлетворяющей его умеренным духовным потребностям,

увеличивающей его материальное благосостояние, но почти лишающей его вместе с

тем возможности дальнейшей, самостоятельной борьбы за духовную свободу.

—

45 —

Наконец, третью ступень представляет

человек, неустанно идущий по пути духовной свободы, не остающийся ни в какой

организации, но готовый служить своему Богу на всяком месте владычества Его.

Эти три ступени заметны и среди русских

сектантов. К первому роду мы относим некоторые крайние, уродливые ветви, как

западного, так и восточного сектантства, как например: скопчество, прыгунство и

т. д.

Ко второму роду мы отнесем сильно

распространяющийся теперь баптизм и некоторые умеренные ветви молоканства,

штундизма и староверия.

Наконец, к третьему роду принадлежат

духоборы, некоторые ветви тайной секты хлыстов, так называемые младо-штундисты,

некоторые рационалистические ветви раскола и наконец малеванщина, которая собственно и составляет

предмет нашей статьи.

Замечательно, что указанные нами три

душевные склада в развитии русского сектантства имеют своих параллельных представителей как в области общественных движений, так и в

области идейного, философского развития. Мы не останавливаемся долее на этом

вопросе, опасаясь излишнего уклонения от предмета нашей статьи.

Мы считали нужным сделать это объяснение,

так как оно осветит для нас некоторые важные явления русского сектантства.

В темной крестьянской массе проявление

религиозной свободы сопровождается мучительным исканием правой веры, — веры

Христовой. Ищущий, грамотный он или нет — попадает на евангелие, и свет

Христова учения ярким блеском освещает смысл его жизни, и он решается вступить

на новый трудный путь, отпадает от церкви и подвергает себя этим самым

множеству лишений.

Но вот он встречает проповедника, который

так

—

46 —

же, как и он, ненавидит православную

церковь, так же, как и он, любит евангелие, но который его поражает еще новым

радостным известием, что таких людей много, что они живут, подобно древним

христианам, в одно тело и одну душу, собираются свободно и понятно славить Бога

и помогать друг другу в трудовой рабочей жизни. Ищущий находит все, что ему надо на первое время, и

он пристает к общине евангелических христиан, большей частью баптистов. Многие

слабые волей, или чрезмерно удрученные, остаются на этой первой ступени и

проживают там всю жизнь. Но другие, более сильные, идут далее. Увлеченные

сначала новизной окружающей их среды, они как будто чувствуют полное

удовлетворение, но вскоре начинают замечать, что над их душой тяготеет новое

ярмо, — догмат, и жизнь их связана новыми путами — авторитетом руководителей и

обычаями их общины, из которых далеко не все принимается ими с легким сердцем.

И успокоившийся на время искатель истины снова отпадает от церкви, хотя и

протестантской, но тем не менее церкви, организации,

требующей от него подчинения его духовного я — внешним правилам.

Новое освобождение, конечно, сопровождается

новыми страданиями, но их никогда не боится человек, стремящийся к идеалу с

твердой верой в него.

Такой переходной стадией русского

сектантства нам представляется баптизм и подобные ему евангелические церкви. И

малеванщина представляет один из примеров того явления, когда человек,

переросший эту переходную стадию, уходит дальше по пути духовной свободы.

III.

Появление малеванщины относится к 1891

году.

В 80-х годах в Киевской губернии сильно

распро-

—

47 —

странялся баптизм. В это время отпал от православия и

Кондратий Малеванный, мещанин города Тараща, Киевской

губернии, по ремеслу колесник и по образованию неграмотный.

В 1884 году он был крещен в баптизм, при

большом стечении народа, в присутствии урядника и властей, в пруде около села

Кердань, Таращанского уезда. Но он не долго пробыл баптистом, всего около

восьми лет. В конце 80-х годов в таращанскую тюрьму были привезены несколько

сектантов из села Скибина, отстоящего верстах около 30-ти от города Таращи, и единомышленники этих заключенных, наезжая для

свидания со своими братьями по вере, останавливались всегда у Малеванного и

вместе с ним посещали тюрьму. Через несколько месяцев глава этого движения, Венедикт Душенковский был

сослан в Елисаветпольскую губернию, а вскоре затем последовала высылка и

остальных. Приезжавшие единомышленники вели религиозные беседы с Малеванным и,

хотя после высылки заключенных, несмотря на обещания, они и не заглянули к

нему, но семя было брошено, и Малеванный с особенным

усердием начал заниматься изучением библии.

Выбрав себе из своих

единомышленников-баптистов 4-х более подходящих по настроению собеседников, он

вместе с ними углубился в изучение библии и пришел к заключению, что все

содержание Нового Завета есть ни что иное, как ряд притч, что собственно жизнь

Иисуса Христа, о котором говорится в Евангелии, — еще впереди, и что библейским

пророчествам еще предстоит сбыться, что тот Иисус, о котором говориться в евангельских притчах, есть лишь синоним правды и истины,

и что Христос, т. е. правда, был и до Авраама и во время Моисея, чтò и подтверждается Евангелием, в котором Спаситель

говорит: «Истинно, истинно говорю

—

48 —

вам: и прежде, нежели был Авраам, Я есмь». Затем он говорил, что в I послании к Тимофею, в 6-ой главе сказано, что Его «никто из

человеков не видел и видеть не может», следовательно, Христос, о котором

говорится в Евангелии, есть лишь притча о правде, восприятием которой и должно

подготовить себя к принятию предсказанного Ветхим Заветом Спасителя. *)

Одна из последовательниц Малеванного

рассказывает мне в письме с эпической красотой Апостольских деяний начало

проповеди его следующим образом:

«…И баптисты стали его ненавидеть и даже хотели его

отлучить от церкви, потому что он их обличал за их неправильные поступки, тогда

мученик Малеванный объяснил их церкви, что кто хочет, братья и сестры, пусть

идут с ним славить Господа Славы. Тогда на это предложение согласилось еще

четыре семейства, и так продолжалось месяцев пять или шесть, они отдельно от

баптистов славили Господа Славы, и в Октябре месяце 1890 года мученику

Кондратию Дух свидетельствовал пробыть в посте и молитве. Тогда

он объявил это своей церкви, тем, которые были присоединены к нему славить

Господа, тогда и братья и сестры тоже пожелали с ним пребыть в посте и молитве

и пребыли они день и ночь, и на другой день в половине дня, когда они молились

и стояли на коленях, явилась слава Господня, и мученик Кондратий проговорил на

ином наречии, и с великим восторгом вострепетала его плоть, и он запел

громким голосом псалом:

—————

*) Ясевич-Бородаевская. Сектантство в Киевской губернии. Баптисты и Малеванцы. С.-Петербург, 1902 г.

—

49 —

«Слышите-ли

Божий Глас

«Поющего

в саду,

«Новым гласом он поет,

«Весна вечна настает…

и до конца, и так громко пропел, что все соседи

сбежались и недоумевали, чтò бы это значило, потому что день это был

праздничный, и когда окончилось моленье, тогда одна сестра Марфа в восторженном

Духе пала к ногам мученика и смело говорила: «истинно ты Христос, Спаситель

мира». И он тогда смиренно своими руками поднимал ее с полу и говорил слова:

«не делай сего, а поклонись и воздай славу Господу, сотворившему небо и землю».

А она еще более и более продолжала кричать: «истинно ты Спаситель мира, Христос

Иисус!». Тогда брат Савелий в великом восторге и в Духе вострепетал и тоже

говорил: «истинно ты Спаситель мира, Христос!». Тогда и все остальные, сколько

их было в собрании, братья и сестры, возрадовались Духом и славили Господа и

говорили: «истинно ты Спаситель мира, Христос Иисус!».

«А православные более и более наносили

насмешку и хулу на Святого Духа. Так продолжалось около двух недель, и стало

очень много народа приходить из братьев (т. е. баптистов) и из православных,

которые приходили из любопытства, а некоторые и верили в точности.

Тогда полиция и попы

видят делать нечего, стали преследовать мученика, а он давал всем очень хорошие

наставления.» *)

Г-жа Ясевич-Бородаевская так изображает

проповедь Малеванного: «В белых

одеждах, со скорбью во взоре, Малеванный встречал всех приветливо и ласково;

воздевая руки к небу, он со страстью говорил о зле, царящем на земле и

охватившем весь род людской, указывая на необходимость возродиться к новой

жизни путем самоусовершенствования, любовью к ближнему, добрыми делами,

стремлением к истине, исканием ее. Говоря о наступлении

—————

*) Из частного письма.

—

50 —

Царства Божия, Малеванный вместе с

этим предсказывал о предстоящих ему страданиях.» *)

«Эти страдания начались очень скоро.

«Узнало начальство и православные попы. В

один прекрасный день по наущению попа, приехал полицейский надзиратель.

Собралось много народа у домика, где жил страдалец. Надзиратель требовал от

него всякие ответы, но страдалец не давал никаких ответов, а только молился

Богу. Тогда надзиратель тайком позволил народу ломать и колотить домик, в

котором находился страдалец, и в эту ночь побили в этом домике все окна и двери

и кидали в окна и двери палками и каменьями, а страдальца с семейством Господь

сохранил. Они спаслись, прячась по закоулкам и за простенками. Семейство их

было шестеро детей, а всех 8 душ, и домик принадлежал им.

На утро домик остался совсем разоренный.

«После этого стало стекаться к нам

множество народа с разных сел и деревень слушать наставления мученика, кто из

любопытства, а кто с чистым сердцем. И многим православным открылись сердца. И

весь город Тараща пришел в движение.

«Тогда начальство поставило полицию

отгонять народ от домика страдальца. Но полиции делать было нечего, потому что